明治天皇聖蹟(めいじてんのうせいせき)は、明治天皇が行幸で訪れた場所や建物である。そのうち377件が史蹟名勝天然紀念物保存法にもとづいて史蹟に指定された。戦後占領下「史跡の指定が新憲法(日本国憲法)の精神にそわない」とみなされて、1948年6月29日、指定を一斉に解除された。その後、建物が失われても、聖蹟を顕彰する石碑などが残されている場合が多い。

史蹟指定の経緯

明治天皇聖蹟の一部は史蹟名勝天然紀念物保存法によって史蹟に指定された。同法の制定は史蹟名勝天然紀念物保存協会が運動母体になった。同協会は民間任意団体であったが、事務所を内務省内に置き、地方改良政策を実施する内務省地方局からバックアップをうけた。かねてから東京帝国大学の黒板勝美が同時代のドイツに学んで史蹟名勝保護を国民教化の手段とすることを唱えていた。国民教化は日露戦争後の地方改良政策とあいまって内務省の史蹟名勝保護に発展した。史蹟名勝天然紀念物保存協会は1911年に発足した。侯爵徳川頼倫を会長とし、高官や華族や学者が参加した。ドイツなどの文化財保護を意識して、史蹟名勝保存により愛国心を高める啓蒙活動を目指した。同年3月に法律制定を求める建議案を貴族院に提出し、世論の喚起をはかった。

明治天皇崩御と御遺蹟調査

1912年7月に明治天皇が崩御した。聖蹟を保存したいという国民的熱望がただちに起った。御陵が京都伏見桃山に決まり、明治神宮が東京代々木に創建されることになると、各地方に明治神宮の分社をつくって日々参拝したいという熱望が続出した。しかし明治神宮の地方分社は許されなかったので、せめてこれに代えて各地の明治天皇聖蹟を永久に保存し、聖徳を追慕したいという議が起った。明治天皇の史跡を国家事業にするという話もあったが、経費の問題などもあり進捗しなかった。

この間、史蹟名勝天然紀念物保存協会の戸川安宅は明治天皇の史蹟の調査に着手する。明治天皇崩御の3か月後には早くも各道府県へ調査依頼を発出した。同年冬には東京府における明治天皇史蹟調査についてに東京市長から委嘱を受けた。翌1914年、編集発行人として協会の月刊機関誌『史蹟名勝天然紀念物』を発刊し、1巻1号から「先帝御遺蹟しらべ」という記事を連載した。同5号から記事名を「明治天皇御遺蹟」に改題し、1917年まで連載した。

1919年4月10日、史蹟名勝天然紀念物保存法が制定される。従来の古社寺保存法にカバーされない史蹟などに関して、地方中間層らが下から保存運動をおこし、それを掬い上げるかたちでこの法律が制定された。戸川安宅はこの年をもって『史蹟名勝天然紀念物』の編集発行人を辞めた。『史蹟名勝天然紀念物』は翌1920年に休刊し、1921年から1923年5号まで国府種徳が編集発行人を務めたが、やがて廃刊となった。1923年に関東大震災がおこり、多くの史跡が焼けた。翌1924年に初代編集発行人の戸川安宅が死去した。この間、1926年10月20日に広島大本営が国の史蹟に指定された。

聖蹟指定の本格化

1928年に史蹟名勝天然紀念物保存が内務省から文部省に移管されてから、明治天皇聖蹟の保存が本格化する。のちの精神運動のさきがけとなった。聖蹟指定は、老朽化し忘却されていく施設を保護する以上に、国民教化を目的とする精神運動の面が濃かった。政治的バイアスを伴うものであったが、一方で明治天皇の足跡そのものには明治以後の皇室と地域との関係が集約されている。

機関誌『史蹟名勝天然紀念物』は1926年に再刊されるが、明治天皇史跡指定運動を推進する人脈には断絶がある。1928年史蹟名勝天然紀念物保存が内務省から文部省宗教局保存課へ移管されたのに伴い、史蹟名勝天然紀念物保存協会の事務局も同課へ移転した。明治天皇聖蹟の保存が本格化したのは聖蹟保存が文部省に移管され、国民教化が推し進められたことによる。何の形態も示さないで聖蹟だけを顕彰することが国民教化に一層効果的であった。民間では地方名望家層が聖蹟保存に積極的に動いた。

明治天皇聖蹟保存会が1930年に設立され、明治天皇史跡の調査の中心になった。明治天皇聖蹟保存会の設立の趣旨は、聖蹟を調査し、その保存の途を講じ、あわせて聖徳を顕揚し、もって君国に貢献せんとする、というものであった。全国の聖蹟の中には保存されたものもあるが、なかには荒れはてたものもあり、いま顕彰しなければ湮滅してしまう恐れがあるので保存会を設立したという。保存会の会長は侯爵西郷従徳(西郷隆盛の甥)である。保存会主事の大平己三郎が各地の聖蹟を実地に調査した。西郷会長によると、そもそも明治天皇聖蹟保存会が設立されたのは大平が非常に熱心に奔走した結果であった。また、矢吹活禅も明治天皇聖蹟保存会の主事で、同時に史蹟名勝天然紀念物保存協会の機関誌の編集発行人であった。明治天皇聖蹟保存会が史蹟名勝天然紀念物保存協会の中核になっていた。かつての「明治天皇御遺蹟」は今や「明治天皇聖蹟」と称されるようになった。神性を意識させる聖蹟という名称への移行は、明治天皇聖蹟が史蹟名勝天然紀念物保存法の中でも特別の位置を占めていたことを象徴する。

文部省は1933年度に帝国議会の協賛を得て予算を確保し、その年から聖蹟の指定を始めた。1,375か所にのぼる紀念址・駐輦址・行在所・野立所の中から国が指定する史蹟を選んだ。指定の基準は、顕著な聖徳事蹟であることと、行在所の建物が原位置でよく保存され指定に支障がないことであった。文部省は各府県につき2~3件づつ調査して選定した。1933年11月2日の第1次指定は行在所53、大本営5、行幸所10、小休所6、野立所10、その他2(旧芝離宮阯、旧静岡御用邸)、合計86件であった。これ以前に史蹟に指定された明治天皇聖蹟は、1926年10月20日に指定された広島大本営のみであった。

国による指定と並行して明治天皇聖蹟保存会が『明治天皇行幸年表』を発刊した。同書は聖蹟の所在を明らかにすることを主要目的として、保存会主事の矢吹活禅が編纂した。明治天皇紀の編修を行っていた臨時帝室編修官長三上参次が聖蹟について多年にわたり直接間接に教示した。保存会理事で臨時帝室編修官でもある上野竹次郎が保存会設立以来史料を提供した。同書の一半は上野のおかげであった。保存会理事で法学博士(かつ明治史研究家)の尾佐竹猛が年表編纂を指導した。

明治天皇聖蹟の指定について年別にみると、1933年に86件、1934年に70件、1935年に51件、1936年に55件、1937年に55件が指定された。その後の指定もあり、指定解除直前の1948年1月にも山梨県中初狩小安所が指定された。指定解除された明治天皇聖蹟377件のうち、広島大本営と中初狩御小休所とを除く375件は、1933年から1945年までの間に指定されている。県別内訳は、最多の新潟県が48件、次いで長野県22件、福島・栃木・東京・福井・愛知・滋賀の6府県が各15件以上であった。和歌山・鳥取・島根・徳島・愛媛・高知・佐賀・大分・宮崎・沖縄の10県には行幸がなかったため聖蹟が存在しなかった。東日本に遍在し、西日本に少ないのは巡幸のあり方を反映していた。

文部省は指定した聖蹟について『明治天皇聖蹟』各篇を出版し、図面・写真・指定理由を報告した。このほか、新潟、大阪、宮城、岡山、福島、千葉、長崎、東京、群馬などの各府県が編纂した聖蹟誌の記録が残されている。1940年には、東京府観光協会が写真帳『仰ぐ聖駕のみあと』を刊行した。東京府観光協会は東京府庁内に所在する東京府直結の外郭団体であった。同書に東京府内67件の聖蹟を掲載した。うち15件が国に指定されていた。

史跡指定の解除

明治天皇聖蹟377件は1948年6月29日文部省告示第64号をもって史跡の指定を一斉に解除された。この措置は占領軍GHQ民間情報教育局(CIE)の指示に基づいて行われた。指定解除は神道指令による政治的措置の一環であった。神道指令に直接関与したウッダードは、著書の「明治天皇を記念する場所の格下げ」と題する章で次のように述べている(大意)。「天皇に対する過剰な尊敬に関するもので未だ処分されていないのものがあった。それは明治天皇が使用した場所や明治天皇ゆかりの場所に対する特別の敬意であった。明治天皇への敬意が自発的に表されている分には異議を唱えなかったが、政府が明治天皇への尊敬心を育成するための場所を特別に指定していることに対しては異議を唱えた。こうして文部省に指示して指定を解除させたCIEは、反対意見を受けるどころか多くの人々から感謝された。たとえば旅館主たちは明治天皇の使用した部屋を保存することを義務付けられていたので、指定解除のおかげでその部屋を客間として使用できるようになったと喜んだ。なかには反対したり、金銭的被害を蒙ったりした者もいたかもしれないが、彼らがCIEに苦情を持ち込んだ形跡はなかった」。

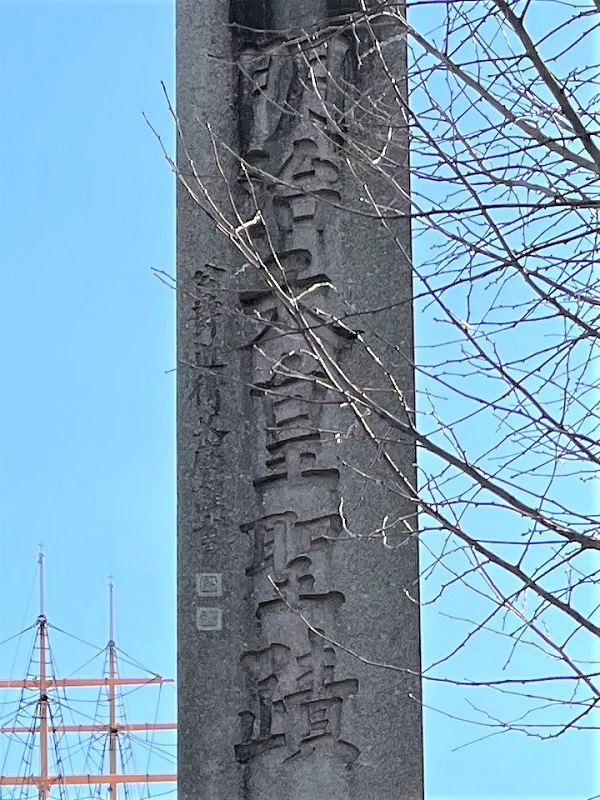

指定解除は具体的には次の経緯を辿った。1948年2月6日、聖徳記念絵画館に戦争画が数点展示されていることを知ったGHQは、その不快な (objectionable) 絵画を直ちに撤去するよう文部省に要求した。ついで同月25日、GHQは明治天皇聖蹟の一覧を提出するよう文部省に求めた。GHQの担当は美術顧問シャーマン・リーであった。リーは次の解除理由を示した(大意)。「聖蹟は天皇崇拝の一形態である。明治天皇の崇拝は特に日本超国家主義の台頭と結びついている。重要性を欠いた多数の史跡は文部省から神道勢力への財政援助でもある。健全な理由で指定された史跡は推奨されるが、明治天皇聖蹟の指定は解除されるべきである」。5月20日、文部省の史蹟名勝天然紀念物調査会は「いつになく好ましい雰囲気のなか」明治天皇聖蹟の指定解除を満場一致で可決した。同月26日新聞発表とされた文部大臣談話によると、明治天皇の史跡については「史跡の指定が新憲法の精神にそわないと認められ」たので今回全般的に指定を解除した。占領軍によって天皇制イデオロギーを支えるものとみなされたのである。6月29日文部省告示64号をもって史跡377件を一括して指定解除した。指定解除後、聖蹟そのものは解体された場合が多くても、記念碑は全国各地で廃棄されずに残されている。

聖蹟と地域との関わりの事例

明治天皇聖蹟に関する地域史研究としては、高木博志が奈良県の、北原糸子が東京府の、寺嵜弘康が神奈川県の、小田部雄次が静岡県の事例をとりあげている。また打越孝明が各地域の事例を調査研究している。

明治天皇聖蹟保存運動は熱狂を帯びて時代の気分に作用された国民の動きであった。地方名望家層が積極的に動いた。明治天皇の足跡には明治以後の皇室と地域との関係が集約されている。本節ではこのような観点にもとづいて、聖蹟と地域との関わりが分かる事例をいくつか挙げる。網羅するものではない。

連光寺村御猟場(東京都多摩市)

東京都多摩市北部に所在する京王線・聖蹟桜ヶ丘駅の駅名は、明治天皇の行幸を記念して、1930年に多摩聖蹟記念館(現:旧多摩聖蹟記念館)が建設されたことを一因とする。周辺地域は、古くから桜の名所としても知られ、江戸時代から多摩川の鮎漁などが有名だった。

1881年(明治14年)2月、初めて明治天皇が当時の連光寺村向ノ岡を訪れると、当地の名望家・富澤政恕、政恕の長男・政賢が応接し、富澤邸での昼食や付近の山々での兎狩りを観覧した。翌年から「連光寺村御猟場」に指定されたこの地は、1917年(大正6年)までに、富澤政恕が運営を任命され、明治天皇は4度にわたって行幸した。

明治天皇の崩御後となる1928年、富澤政賢らが聖蹟奉頌連光会を発足。元宮内大臣・田中光顕や京王電気軌道(現:京王電鉄)による、聖蹟を中心とする観光開発構想の思惑もありながら、当地での聖蹟保存運動は記念館設立へと動いていった(詳細は「旧多摩聖蹟記念館#明治天皇聖蹟保存運動」を参照)。

きみまち阪と初雁の御歌

秋田県能代市二ツ井町にきみまち阪県立自然公園がある。明治天皇は1881年の巡幸で当地を訪れた。公園の山の中腹に「明治天皇御休巖」碑と「明治天皇御賜名 徯后阪」碑が並んでいる。

現地の言い伝えによると、この地で休憩中の天皇に一首の和歌が渡された、それは夏の長旅を行く天皇を気づかう皇后の御歌であった、皇后からの手紙が先に到着して天皇を待っていたのである、天皇はこの地を「徯后阪(きみまちざか)」と命名した、というエピソードがあったと言われる。国土交通省の発表資料も「風光明媚とうたわれている『きみまち坂』の名は、明治十四年の明治天皇東北巡行の折、皇后から届いた和歌をこの地で読まれたことに由来する」と断言している。現地に立つ「昭憲皇太后御歌」碑に「大宮の うちにありても あつき日を いかなる山か 君はこゆらむ」の御歌が刻まれている。皇后からの手紙は巡幸中の天皇へ寄せた恋文そのものであったということで「恋文ポスト」「恋文神社」「きみまちの鐘」などがつくられている。公園一帯が全国有数のパワースポットなのだという。

言い伝えと史実とは異なる。明治天皇紀によると、明治14年(1881年)9月12日、明治天皇はこの地に巡幸し、交通の難所の加護山を越えた。御輿が通った道は加護山を開削して前年9月に完成したばかりの新道だった。巡幸の数日後、秋田県令石田英吉はこの新道に名称を賜りたいと請願した。天皇はこの新道を「徯后坂(きみまちざか)」と命名し、同月21日、宮内大輔杉孫七郎を通じて口達した。徯后の語はおそらく書経太甲に「徯我后后来無罰」とあるのを典拠とすると明治天皇紀は推定している。これは「わが后を待て。后が来たら罰(禍)がなくなる」という意味であり、ここで「后」とは王のことである(皇后のことではない)。具体的には殷王朝初代の湯王を指す。

公園の現地案内板によると「徯后阪」の「后」とは「天子様」(明治天皇本人)のことである。この地に坂道を切り開いた地元民は「我が后を徯つ(わがきみをまつ)」、すなわち「ここに天子様の行幸があれば大変ありがたいのだがなあ」と思った。明治天皇は巡幸中この坂で休んだ。日頃の念願がかなった地元民は喜び、大勢で丁重に天皇を迎えた。天皇は見事な景観と篤実な民情を誉め、この坂道を「徯后阪」と命名した。のち、この地に公園をつくることになり大正11年(1922年)春に起工し、翌年秋に竣工した。頂戴した有り難い名称にちなんで「徯后阪公園」と名づけた。以上のように解説されている。

きみまち阪の歌碑に刻まれた「大宮の うちにありても ~」の御歌は、当地への行幸の3年前、天皇が北陸を巡幸していたころに皇后が詠んだものである(きみまち阪とは関係ない)。皇后の公刊御集にはこの御歌と同じころに詠まれた「はつかりを まつとはなしに この秋は 越路(こしぢ)のそらの ながめられつつ」という御歌が載っている。この御歌は北陸巡幸中の天皇のもとへ届けられたことで知られる。

1878年9月26日午後5時半ごろ天皇が新潟県糸魚川の池原邸へ到着する、その前に皇后の御歌は届いていた。この時期、雁の群れが越冬に備えて北の大陸から日本に飛んで来ていた。東京で雁の飛ぶ姿を見た皇后は、天皇の巡幸する越後路の方角の空が気になった。旅先の天皇を想う皇后の優しい心遣いが偲ばれる、という有名なエピソードである。聖徳記念絵画館壁画「初雁の御歌」は、皇后が巡幸中の天皇を偲びつつ皇居の庭を散策する姿を描いている。初雁の御歌が届いた糸魚川行在所は、近くの水前神社に移築され、今も保存されているとも、改築されたので残っていないともいう。

第1回陸海軍聯合大演習統監地

愛知県半田市の雁宿公園(雁宿町3丁目)は公園全体が明治天皇ゆかりの地である。園内に「明治天皇雁宿御野立所」碑、「明治天皇半田大本営」碑、「明治天皇駐蹕碑」が建っている。同市内の乙川白山公園(乙川源内林町1丁目)は園内に「駐蹕御趾」碑、「明治天皇御統監四十周年記念碑」、「明治天皇乙川御野立所」碑が建っている。各碑の脇に乙川白山公園聖跡保存会が説明板を建てている。

大演習統監

1890年3月30日から4日間、第1回陸海軍聯合大演習が愛知県の半田と西三河一帯で行われた。この大演習は日本の軍事力を世界に示すために計画された。陸海軍は西軍(侵入軍)と東軍(日本軍)の両軍に分かれ、両軍艦隊が伊勢湾と衣ヶ浦湾で海戦を行い、侵入軍が武豊に上陸して東進し、これを阻もうとする日本軍との間で阿久比川を挟んで攻防戦を繰り広げるという流れであった。

明治天皇は大演習統監のため愛知県下に行幸し、まず大本営を真宗大谷派名古屋別院に置き、戦機の進展に伴い半田町に大本営を移した。天皇の宿泊所は半田大本営と呼ばれ、大富豪小栗富次郎の邸宅に置かれた。天皇は3月30日ここに宿泊し、翌31日に乙川と雁宿で大演習を統監した。

天皇はこの日午前8時30分、愛馬金華山に乗り、半田大本営を出発した。参謀総長熾仁親王・内閣総理大臣・陸海軍全幕僚らが天皇に陪従した。前夜から大雨が降り、朝からますます激しくなった。天皇は少しも厭わず風雨を冒し、道路の泥濘を気にせずに馬を縦横に馳せらせて演習を観覧した。初め天皇が半田大本営を出発して演習地に向かうと、供奉の文武諸官はいずれも豪雨と泥濘とに阻まれて天皇についていけず、熾仁親王が一人で随従した。天皇は親王とともに乙川村を一旦過ぎ、戻って来て乙川村の白山社境内に到ってここで観戦した。

この間の事情について村民の伝えるところによれば、天皇は、馬を進めていくうちに砲声が次第に遠ざかったので、道端の農夫に命じて観戦に便宜な場所へ案内させた。農夫は天皇を白山社境内の台地に導いた。農夫は相手の貴人が天皇であるとは知らなかった。飲み物を求められたので山下の清光庵に行って茶を携えて戻ると、既に文武諸臣が天皇の左右に集まっていた。農夫は近づくことを許されず、事情を述べて侍従の手を経て茶を差し上げた。それで相手が天皇であることを知り、驚き畏み退いたという。

時に雨勢は盆を覆すようだった。天皇は外套を着ていたが頭巾を用いず、雨水が滴って服を濡らした。侍従が天皇に手拭いを渡すと、天皇は左手で帽子を傾け、右手で顔を拭った。侍従が手拭いを受けて絞ると雨水が瀧のようだった。天皇は馬から降り、雨中に立って統監すること数十分であった。天皇は乙川台より半田町雁宿山の高地に馬を進めた。時に雨が止んだり降ったりした。天皇は顔に注ぐ雨を手ずから払いつつ両軍交戦の状況を統監した。統監を終えて半田大本営に戻り、昼食をとって名古屋に向かった。

当時官報に掲載された記事によると、天皇は前日から軍艦に乗って海戦を統監していたので疲労していたはずだが、午前8時30分から11時30分まで少しも休まず雨中に統監の労を執った。これを拝観した多数の臣民は「三軍の労苦を分かち遊ばせらるる至仁・至聖・允文・允武の盛徳には感泣悦服せざる者あらざりけり」ということだった。豪雨の中、頭巾も被らず演習を統監した明治天皇の勇姿は国定教科書に掲載され、全国に知れ渡った。たとえば1920年文部省発行「尋常小学修身書 児童用 巻四」では「明治二十三年愛知県で大えんしふのあつた時、明治天皇ははげしい雨のふるなかで、へいしと同じやうに御ずきんもめされずに御統監になりました」という記述であった。

半田大本営と野立所

半田大本営は当時半田町北条にあり、小栗富次郎の所有であったが、1912年10月中野家の手に渡り、1915年4月中野産業合資会社の所有となった。1930年10月、半田大本営の建物は半田町が寄附を受け、半田町雁宿の水道用敷地内に移築・保有した。明治天皇の宿泊部屋を1934年5月に現在地(雁屋公園内)へ移築した。

乙川における野立所は、当時、俗に白山と呼ばれる丘陵上の官有地山林で、元は白山社の境内であった。大演習の翌年、乙川村小学校の林和三郎校長は、白山台上に「駐蹕御趾」と記した標柱を建て11月3日天長節(明治天皇誕生日)に建標式を行った。1896年林校長は国家的大行事がここで行われたことを後世に永久に残そうと建碑を提案し、村民有志から募った寄付金により1902年8月に「駐蹕御趾」碑を建立した。題字は勝海舟の書、碑陰は林校長の撰文である。1930年11月、明治天皇統監40周年を記念して「誓いの御柱」を建立した。塔の部分に五箇条の御誓文が記された。台座の部分は正面に「弥栄」、左回りに「天晴れ」「あな面白」「あな手伸」「あな明けおけ」の文字が記された。琵琶湖多景島の巨大な誓之御柱と同型で、その縮小版であった。

誓いの御柱は、東京帝国大学法学部教授の筧克彦の奇抜な神道思想に基づく柱塔である。誓いの御柱を建立した大日本弥栄会は筧の教え子たちが結成した団体で、会長は皇族落胤二荒伯爵家の二荒芳徳であった。当地域には1927年に知多支部が組織され、明治天皇が大演習を統監した地域のアイデンティティとして明治の精神に立ち返ろうという機運が生じていた。誓いの御柱は、1927年に半田町外成岩運動山で、1928年に知多高等女学校で建立された。続いて1930年に亀崎町(旧乙川村)で建立された。明治天皇統監40周年を記念して乙川白山の野立所に建立されたのである。全国で建立された7柱の誓いの御柱のうち3柱が当地域に集中していた。

雁宿における野立所は、半田町(当時)の西郊の標高40メートルの丘の上にあった。1913年、明治天皇の演習統監を記念して公園として整備された(現雁宿公園北エリア)。半田町有公園地の一角の「明治天皇駐蹕碑」は同年7月付けの股野琢の撰文・書によるもので、同11月に建立された。

史蹟指定と解除とその後

半田大本営関連では、「明治天皇半田大本営及旧阯」が1933年11月2日に、「明治天皇乙川御野立所」と「明治天皇雁宿御野立所」が1934年11月1日に、それぞれ国の史蹟に指定された。3件とも文部省史蹟調査報告書『明治天皇聖蹟』に掲載された。史蹟指定を記念して1935年3月に「明治天皇乙川御野立所」碑を建立した。題字は内閣総理大臣斎藤実の書であった。同年「明治天皇雁宿御野立所」碑を建立した。

戦後占領下1948年、当地の3件の聖蹟は全国の聖蹟とともに国の史跡指定を解除された。

乙川の野立所周辺は、1969年に乙川白山公園として整備された。乙川白山の頂上附近に八幡社と併設された、自然を多く残す公園になっている。明治天皇の大演習統監を記念した3つの碑には、2014年以降、それぞれ乙川白山公園聖跡保存会が説明板を建てている。

各地に残る聖蹟公園の例

本節では明治天皇の足跡を顕彰する公園、あるいは少なくとも公園名に「聖蹟」「行在所」「御幸」「御野立」など天皇の足跡を偲ばせる意味を込めた公園を例示する。単に石碑が残されているだけの場所などは割愛する。たとえば、東京都立桜ヶ丘公園は、園内に旧多摩聖蹟記念館が立地するが、館名にあえて「旧」の字を冠しているのは館の運営目的が当初の聖蹟記念から変わったことを示すためであるとされるので、本節では扱わない。

聖蹟公園。東京都品川区北品川2-7-21。東海道品川宿本陣跡である。1868年の明治天皇東幸時に行在所となった。1872年宿駅制度廃止後は警視庁品川病院となっていたが、1938年に公園として整備された。明治天皇行在所にちなみ「聖蹟公園」と名づけられた。園内には東京市長の撰文にかかる「聖蹟公園由来の碑」「聖徳の碑」「御聖蹟の碑」などがある。

聖蹟蒲田梅屋敷公園。東京都大田区蒲田本町2-1-1。もとの梅屋敷は江戸時代に東海道の休み茶屋としてつくられ、梅の名所として賑わった。明治時代には明治天皇がここを気に入って9回訪れたと記録される。1948年に指定解除された史跡377件中に「明治天皇行幸所蒲田梅屋敷」がある。規模縮小し、1953年より太田区立公園となった。

明治天皇記念碑公園。茨城県牛久市女化町101-1。面積1,452平方メートル。「明治天皇駐蹕之地」の石碑が立つ。石碑は1884年12月8日女化原で行われた近衛師団の大演習を明治天皇が観戦した事と場所とを記念して建立された。1997年に地元の女性が寄贈した。

行在所公園。群馬県高崎市新町2825-1。隣接する明治天皇新町行在所は、1878年の北陸・東海道の巡幸のおりに明治天皇の行在所として新築された。国立新町屑糸紡績所への行幸時に宿泊した所であった。

御幸公園。神奈川県川崎市幸区東古市場1。国道1号線と多摩川河川敷に面した公園である。昭和25年4月1日開設。面積30,028平方メートル、明治天皇行幸の記念碑が梅林内に立つ。明治時代、当地の小向村には多くの梅の木が植えられ「小向梅林」と呼ばれていた。1884年、明治天皇は小向梅林を観て楽しんだ。1931年に「明治天皇臨幸御観梅跡碑」を建立した。

塩嶺御野立公園。長野県岡谷市10016-149、塩尻峠。1880年に明治天皇が塩尻峠に立ち寄ったことを記念して1906年に「聖駕駐蹕記」碑を建立した。有栖川宮威仁親王による篇額、股野琢による撰文ならびに書。近くに「明治天皇御野立所」碑も建てられた。1948年に指定解除された史跡377件中に「明治天皇塩尻峠御野立所」がある。記念碑の前で塩嶺御野立記念祭が行われている。明治天皇の訪れた6月24日と、昭和天皇の訪れた10月14日とを記念して、毎年両日、明治天皇が訪れた時間にあわせて午前10時に参列者一同一礼をする祭礼である。(1) 整列、(2) 一同一礼、(3) 解散、と20秒ほどで終わる。日本一短い祭として知られる。

御野立公園。新潟県柏崎市東の輪町、同市鯨波2丁目。明治天皇が北陸巡幸のおり立ち寄った。明治天皇御行幸の記念碑が立つ。

明治天皇御休所公園。石川県能美郡川北町橘。1878年10月5日、明治天皇が北陸を巡幸した際、手取川を渡る前に木呂場(ころば)の茶屋で休憩したところを公園として整備した。

おあがり場公園。広島県廿日市市阿品1-10。1885年、明治天皇が宮島に渡って厳島神社を参拝した帰りに上陸した場所である。地元民は明治天皇上陸地を地域で最も神聖な場所として大切し、この地の清掃と敬礼を欠かさなかったと伝えられる。

関連項目

- 明治天皇

- 御野立所

- 旧多摩聖蹟記念館、聖蹟桜ヶ丘駅、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター(東京都多摩市)

- 明治天皇御駐輦碑(福井県福井市)

- 明治天皇駐蹕御趾(愛知県半田市)

- 明治天皇駐蹕之処の碑(千葉県船橋市)

- 塩嶺御野立記念祭(長野県の塩尻峠)

- 旧芝離宮恩賜庭園(東京都港区)

- 聖蹟蒲田梅屋敷公園(東京都大田区)

- 小泉本店(広島市西区)

- きみまち阪(秋田県能代市二ツ井町)

石碑ギャラリー

脚注

注釈

出典

参考文献

- 打越孝明『絵画と聖蹟でたどる 明治天皇のご生涯』KADOKAWA、2012年。ISBN 9784404042095。

- 打越孝明『明治天皇の聖蹟を歩く 西日本編』KADOKAWA、2018年。ISBN 978-4-04-602204-2。

- 小田部雄次「静岡県の明治天皇聖蹟」『明治聖徳記念学会紀要』復刊第49号、2015年。

- 北原糸子「東京府における明治天皇聖蹟指定と解除の歴史」『国立歴史民俗博物館研究報告』第121巻、2005年、285-338頁。

- 児玉四郎『明治天皇の御杖』東山書院、1930年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1192731。

- 西郷従徳(明治天皇聖蹟保存会会長)「明治天皇の聖蹟と御聖徳」『明治聖徳記念学会紀要』第42巻、1934年。

- 聖蹟奉頌連光会編『連光聖蹟録』聖蹟奉頌連光会、1928年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1194492。

- 文化庁『文化財保護法五十年史』ぎょうせい、2001年

- 朴晋雨「明治天皇の『聖蹟』保存について」『歴史評論』478、1990年。

- 明治天皇聖蹟保存会『明治天皇行幸年表』大行堂、1933年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1121017。

- 文部省『史蹟調査報告 第8輯 明治天皇聖蹟』文部省、1935年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1147200。

- 文部省『史蹟調査報告 第9輯 明治天皇聖蹟』文部省、1936年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1136775。

- 文部省『史蹟調査報告 第10輯 明治天皇聖蹟』文部省、1937年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1136786。

- 文部省『史蹟調査報告 第11輯 明治天皇聖蹟』文部省、1938年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1136798。

- 文部省編『指定史蹟名勝天然記念物』、1937、p.9(参照:国立国会図書館デジタルコレクション)

関係リンク

- 「明治天皇聖蹟」明治神宮崇敬会

- 「明治天皇聖蹟巡り」(明治天皇行幸地の石碑探訪記録)