英国学派(えいこくがくは、English School)は、国際政治学国際関係論における一学派を指す。

「英国学派」という言葉は、広くはイギリスの国際関係論の中にある一潮流を指す。これは、特に国際関係論という学問領域では、アメリカの科学主義的方法が優勢であるという事情を背景としている。しかし、実際には、英国学派がいかなる学術的集団を指示するかということ自体に論争がある。その上で国際社会(society of states or international society)を一つのキーワードとしながら、歴史・国際法・(政治)思想を重視するところに特徴が見られる。

基本概念

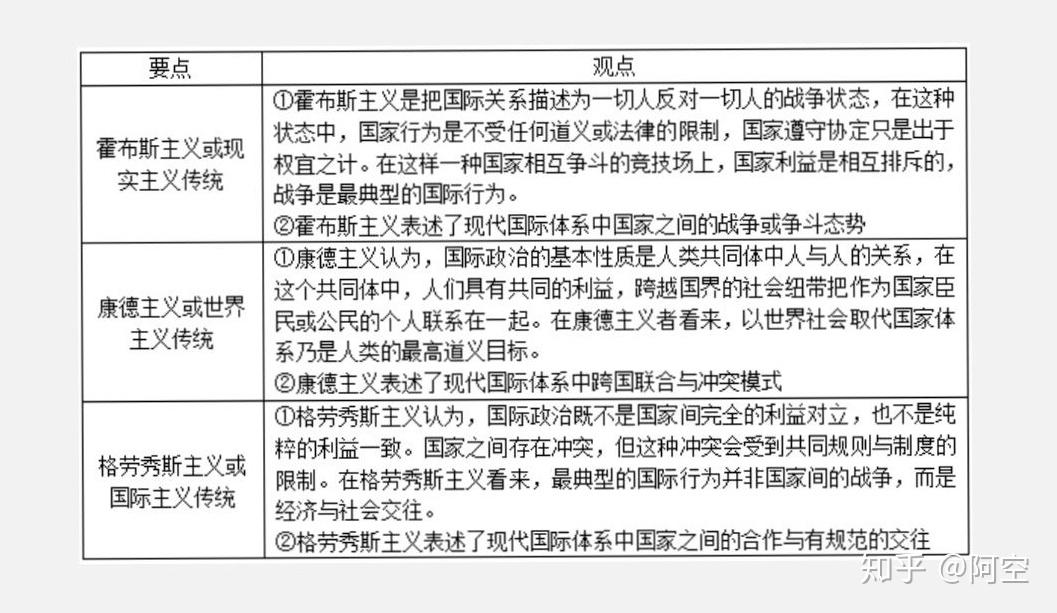

国際理論の伝統

- 3つのR(three R's)

- 現実主義(realism):ホッブズ的伝統。国家間の関係を衝突、およびゼロサム関係で捉え、戦争を国際関係の特徴とみなす。道義および法の役割は国家利益の従属変数に過ぎない。

- 合理主義(rationalism):グロチウス的伝統。国家間の経済社会的交流を重視し、国家に成員資格を限定する一方で、国家間に共通の規則や制度が作られると見る。

- 革命主義(revolutionalism):カント的伝統。トランスナショナルな社会的紐帯に国際政治の性質を見出し、国家の行動を規定し、制限する道徳律や法の存在を認める。

- 国際システム:二カ国以上の国家間に十分な接触があり、相互の決定に影響を及ぼす関係が築かれている状態。

- 国際社会:国際システムの成立を前提とし、共通利益と共通価値に依拠し、共通規則によって拘束され、また共通制度の下で機能する国家集団の関係。

- 多元主義(pluralism)

- 連帯主義(solidarism)

- 世界社会

研究の方向性

国際社会のどの位相に焦点を当てるかによって英国学派の研究は3つに大別される。

- 構造的位相:ほかの社会と区別される国際社会に特有の制度的構造を対象とする。

- 機能的位相:勢力均衡、国際法、外交といった制度が国際社会においてどのような役割を果たしてきたのか、またその利点は何かについて探求する。

- 歴史的位相:ヨーロッパ起源の国際社会が歴史的に発展してきた過程やほかの国際システムとの比較を通して国際社会の実態を解明する。

出自

1959年に、ロックフェラー財団の後援で組織された「英国国際政治理論委員会 the British Committee on the Theory of International Politics」が、のちに英国学派と呼ばれる潮流を形作ったとされる。この委員会には、委員長を務めたハーバート・バターフィールドのほか、マーティン・ワイト(国際関係論)、デスモンド・ウィリアムズ(外交史)、ドナルド・マッキノン(哲学)、マイケル・ハワード(軍事史)、ヘドリー・ブル(国際関係論)に加えて、アダム・ワトソン(外務省)とウィリアム・アームストロング(財務省)の実務家が参加した。1959年から3年間続いた委員会における議論の成果は、1966年に、Diplomatic Investigationsとして刊行された。

ティム・ダンの研究に代表される英国学派の出自を「英国委員会」に求める見解に対しては異論があり、チャールズ・マニングと、彼が教鞭を執っていたロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの貢献を重視する見方もある。

英国学派という名称が一般に普及したのは、1981年に発表されたロイ・ジョーンズの論文 "The English School of International Relations: A Case for Closure"によってである。ただしジョーンズの意図が英国学派の終焉を宣言することにあったことはその論文名から明らかであるが、皮肉にもアメリカ合衆国の国際関係論とは異なるアプローチとして英国学派が自覚され、独自の発展を遂げることになった。

歴史

オーレ・ヴェーヴァの分類に従えば、英国学派の歴史は4つの時期に区分できる。

第1期(1959年-1966年)

英国委員会の創設から、その成果であるDiplomatic Investigationsの刊行まで。この時期の特徴は、政治理論と区別された国際関係論を探求するに当たり、国際社会に注目し、その概念的精緻化を図っていたことにある。

第2期(1966年-1977年)

英国学派の代表的文献となるブルの The Anarchical Society とワイトの Systems of States の刊行によって、英国学派の枠組みが出来上がるとともに、研究の関心が国際社会の比較歴史分析に移行していった時期である。

第3期(1977年-1992年)

比較史の視座からヨーロッパ国際社会の拡大・グローバル化を考察した、Bull and Watson eds., Expansion of International Societyの刊行とブルの死(1985年)をもって、英国委員会の活動が事実上終わりを迎える一方で、次世代の研究者たちによる成果が相次いで刊行された過渡期にあたる。たとえば、Donelan ed., The Reason of States, Mayall ed., The Community of States, Navari, The Conditions of Statesがある。ただし第1期の国際社会概念の提起のような理論的革新に乏しく、それまで扱った主題の使い回し(repetition)と評価される面もある。

またこの時期に、先述のロイ・ジョーンズが英国学派と名づけ、ヒデミ・スガナミ(菅波英美)が英国制度主義(British Institutionalism)と呼んだように、アメリカ合衆国の学界とは異なる研究方法や国際政治観が英国の学界で展開されていることが自覚されるようになった。

第4期(1992年-)

英国学派に対する再評価の機運が高まった冷戦終焉後から現在までの時期。アメリカの学界では、冷戦を所与としてその終焉を予測できなかった新現実主義(ネオリアリズム)に代表される実証主義的な研究方法に対する懐疑が生じ、構成主義などの新しい研究潮流が注目を集める過程で、英国学派に対する関心も増大していった。

1992年、LSEが発行する学術誌 Millennium が「国際社会を超えて」と題する特集号を組み、またヨーロッパ政治研究評議会(European Consortium for Political Research)が英国学派を主題とするワークショップを開催した。その成果は後に、Rick Fawn and Jeremy Larkins eds., International Society after the Cold War、および B. A. Roberson ed., International Society and the Development of International Relations Theoryとして刊行された。このような英国学派への関心の高まりを受けて、1995年に、スタンリー・ホフマンの序文を付したヘドリー・ブルの The Anarchical Society の第2版が刊行される。そして、英国委員会を軸に英国学派の歴史を叙述・考察したティム・ダンの著書 Inventing International Societyが契機となって、英国学派の内実をめぐる活発な論争が巻き起こった。

バリー・ブザンが中心となって、英国学派に関する研究プロジェクトが開始され(外部リンク参照)、イギリス国際関係学会(BISA)に専門部会が設置された1999年をもって、第5期に入ったとみなすこともできる。

2000年代に入ると、未発表の原稿や書簡を渉猟してワイトやバターフィールドの国際政治思想を考察する研究や、人道的介入などの人道問題、EUおよびASEANに代表される地域統合、あるいはタリバンの外交政策、国際刑事裁判所をめぐるアメリカ外交など現代的な論点の分析に英国学派の諸概念を適用する研究が見られるようになり、研究の地平は拡大している。また国際関係論の教科書や入門書においても英国学派に関する説明に1章分割かれるようになっている。

英国学派再評価における論争軸は、以下の3点に整理できる。

- 英国学派の特質:方法論的多元主義/合理主義

- 国際社会の変容:秩序と正義あるいは多元主義/連帯主義(とくに人権・人道的介入をめぐって)

- (ヨーロッパ)国際社会の拡大過程における帝国主義/植民地主義の位相

批判

- 科学性の欠如

- 主要概念の曖昧性

- 国際社会のイデオロギー性

- 国家中心主義

- ヨーロッパ中心主義

- 経済問題の軽視

日本における英国学派の受容と位置づけ

日本で英国学派が注目を集めるようになったのは、1990年代半ば以降のことである。それ以前では、1979年に『国際法外交雑誌』に掲載された菅波英美による英国学派の紹介論文がある以外は、一般的な認識では、ワイトやブルは(古典的)現実主義に分類されることが多く、ハンス・モーゲンソウやケネス・ウォルツといったアメリカの現実主義とは異なる独自の特徴を備えている点は看過された。

1990年代に入ると英国学派、とくにブルの議論を参照した研究が現れるようになった。代表的な例として、最上敏樹『国連システムを超えて』や田中明彦『新しい「中世」』などが挙げられる。そして2000年に、ブル『国際社会論』が翻訳されてからは、学術誌や大学紀要レベルで英国学派を主題にした研究が見られるようになっている。また2007年に入って、雑誌『思想』に英国学派を主題とした論文が掲載されたり、英国学派の父祖ワイト『国際理論』の翻訳が刊行されるなど英国学派への関心は高まりつつある。とはいえ、日本で英国学派と公言する研究者は皆無であり、学界では周辺的な存在にすぎない。

英国学派とされる研究者

誰を英国学派に属するとみなすか、とくにカーとマニングの扱いをめぐっては論争がある。以下の区分は、バリー・ブザンによる。

Central Figures

- ヘドリー・ブル

- ハーバート・バターフィールド

- E・H・カー

- チャールズ・マニング

- ジョン・ヴィンセント

- アダム・ワトソン

- マーティン・ワイト

Regular Contributors

- デイヴィド・アームストロング

- クリス・ブラウン

- バリー・ブザン

- クレア・カトラー

- ジェームズ・ダーデリアン

- マイケル・ドネラン

- ティム・ダン

- イアン・ホール

- アンドルー・ハレル

- ロバート・ジャクソン

- アラン・ジェームズ

- アンドリュー・リンクレイター

- リチャード・リトル

- ジェームズ・メイオール

- アイヴァー・ノイマン

- ニコラス・レンジャー

- クリスチャン・ルース=スミット

- ヒデミ・スガナミ

- ニコラス・ウィーラー

- ジョン・ウィリアムズ

- ピーター・ウィルソン

Participants

- ウィリアム・ベイン

- アレックス・ベラミー

- エドワード・キーン

参考文献

- Tim Dunne, Inventing International Society: A History of the English School Macmillan, 1998).

- Barry Buzan, From International to World Society?: English School Theory and the Social Structure of Globalisation, (Cambridge University Press, 2004).

- Andrew Linklater and Hidemi Suganami, The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment, (Cambridge University Press, 2006).

脚注

外部リンク

- Reconvening the English School of International Relations Theory

- 英国学派と国際関係理論研究会(立命館大学国際地域研究所)