石川 幹人(いしかわ まさと、1959年(昭和34年) - )は、日本の研究者、明治大学情報コミュニケーション学部教授、工学博士。専門は認知情報論と科学基礎論であり、「生物進化論の心理学や社会学への応用」「人工知能(AI)および心の科学の基礎論研究」「科学コミュニケーションおよび科学リテラシー教育」「超心理学を例にした疑似科学研究」などの生物学や脳科学、心理学の領域を研究している。

日本の大学で唯一の超心理学研究室「メタ超心理学研究室」を主宰。超心理学研究をライフワークとし、第一人者でもある。一方で、ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)の発起人メンバーでもあり、科学リテラシー教育や科学コミュニケーションの啓蒙活動にも力を入れている。2014年から「『科学っぽい装いをしている』が、科学であるか疑わしいもの」の科学性評定サイト「疑似科学とされるものの科学性評定サイト(2019年 -「疑似科学とされるものを科学的に考える|Gijika.com」)」を運営し、この実績により科学技術社会論学会にて実践賞(2015年)を受賞した。

著書に『人はなぜだまされるのか』『「超常現象」を本気で科学する』『なぜ疑似科学が社会を動かすのか』『人は感情によって進化した』など。

略歴

東京工業大学理学部応用物理学科(生物物理学)を経て、同大学院・物理情報工学修士課程修了(理学士)後に、松下電器産業(現パナソニック)で映像情報システムの設計開発を手掛け、新世代コンピュータ技術開発機構で人工知能研究に従事。1995年東京農工大学大学院にて、人工知能技術を遺伝子情報処理に応用する研究で工学博士の論文博士を取得。1997年、明治大学文学部の助教授として情報科学センターにて教鞭。2004年より同大学情報コミュニケーション学部教授。2018年4月 - 2020年3月、明治大学大学院長。

年表

- 1959年、東京都世田谷区生まれ、鳥山小学校卒業。心理学の宮城音弥を慕って東京工業大学に入学するが退官していたため、理学部応用物理学科に進学する。1982年、東京工業大学理学部応用物理学科卒、1983年、同大学院・総合理工学研究科物理情報工学修士課程修了。

- 1983年、松下通信工業に入社。放送文字図形発生装置を開発し、野球に使われるSBOカラー表示の1号機を世に生み出し、設置整備のために全国のNHKを回った。その後、松下電器産業(現パナソニック)の東京基礎研究所、マルチメディアシステム研究所で、ホームページ知的検索システムなどを開発し、知的検索技術について情報文化学会から産業部会長賞を受賞。1989年から1995年、通商産業省(現経済産業省)の財産法人「新世代コンピュータ技術開発機構研究所」で、国家プロジェクト「第五世代コンピュータプロジェクト」に参加して、人工知能の開発に携わった。

- 工学博士の学位取得は 1995年の論文によるもので、東京農工大学大学院・工学研究科物質生物工学専攻(現生命工学専攻)であった。

- 1997年、明治大学文学部の助教授となり情報科学センターにおいて教鞭をとり、のち2002年に教授。情報科学センターの教育は、パソコンの使い方を学ぶだけでなく、情報社会論や情報倫理を取り入れ、情報技術の社会や人間への影響の理解を強調していた。教科書「文科系のための情報学シリーズ」を発刊し、この考えは2004年度に設立された情報コミュニケーション学部にも引き継がれた。2002年、デューク大学に客員研究員として滞在。

- 2004年、情報コミュニケーション学部教授。2012年より同学部長。その後、大学院情報コミュニケーション研究科長、明治大学大学院長を歴任した。情報コミュニケーション学部は、基本的に文系の学部だが、石川が学部長の時代には理系の学生を増やし、理系的な分野も備えたいとして活動した。この学部は、さまざまな分野の知見を総合して、現代の社会が直面する問題に取り組むことを目的としており、従来の社会科学の諸学部が情報を重視するのに対し、コミュニケーションを重視している。明治大学におけるこの学部の研究テーマは、疑似科学にまつわる科学認識や科学コミュニケーションの研究、科学リテラシー教育である。2013年、国際生命情報科学会賞を受賞。2014年に「疑似科学とされるものの科学性評定サイト(2019年 -「疑似科学とされるものを科学的に考える|Gijika.com」)」を立ち上げ、科学的根拠がないにもかかわらず、あたかも科学的に正しいと実証されたように見せかけるものの「科学性」を評価し、これにより2015年に「科学技術社会論・柿内賢信記念賞」(実践賞)を受賞した。

研究

超心理学

1997年に『サイコロとExcelで体感する統計解析』を出版し、雑誌『超心理学研究』で書評され、「超心理学を題材にした統計解析の教科書というのは、きわめてユニークであり、確率統計の入門レベルの学習ではこのような試みも成立しうる」とされた。『情報処理』での松下電器産業の野口喜洋による書評では、「サイコロをなかだちとして、統計学の基本的な概念を読者が『体感』することを目標としている」「統計学は、神秘の法則を探るものではなく、データにもとづいて実世界を推し量ろうとする人間の営為であり、統計学の背後に神秘の法則はない」とし、「統計学を学んで得られる最大の収穫は、統計学の限界に関する健全な感覚かもしれない」と述べている。

2002年、超心理学研究の盛んなデューク大学の客員研究員として、超心理学の歴史と現状を調査研究した。2003年に帰国後、明治大学に日本の大学で唯一の超心理学研究室「メタ超心理学研究室」を立ち上げた。2004年にはシンポジウム「超能力少年出現30周年を迎えて」のコーディネーターとなり、1970年代に起きたユリ・ゲラーの超能力ブームのように、スプーン曲げを行う少年少女が再び出現したら、学会として何ができるのか、過去の反省点を踏まえて「実験を行う上での倫理的な問題」「メディアとの関わり方」などについて改善点が話し合われた。

小石や他人の体を意識によって動かすように、この時代の自然科学の主流に反して心が物理現象に影響を与える念力や、別の時空にある現象を観察できるという意味での透視があるのではないかと石川は考えている。またその説明を量子力学に求めており、2007年にはディーン・ラディンの『量子の宇宙でからみあう心たち―超能力研究最前線』を石川が翻訳している。ディーン・ラディンが主要メンバーとなり、1997年にスタートした地球意識計画によって世界各地に100台設置してある乱数生成装置(RNG)の一つが石川の研究室に置かれているとし、これは念力実験に起源があり、石川も祭りや球場、気功による乱数生成に対する影響を『超心理学研究』で報告してきた。その後RNGの実験は、『国際生命情報科学会雑誌』で報告しており、映画『けいおん!』の映画館では従来の集計値でのみ相関の最大化がみられ、感情を喚起させる、集団に映像を見せる、野球場では期待したような結果は見られなかったことを報告している。2013年の国際生命情報科学会のシンポジウム「カオス・乱数・意識」では、物質が中心になっている現代科学から、心の科学も発展させないといけないことを語っている。

明治大学メタ超心理学研究室による「超心理学実験サイト」のプロデューサーである。このサイトは、超心理学の実験を通してエスパー(超能力者)に適性がある人を探している。石川は「勘のいい人」がどういう状態や環境で発揮されやすいのかを究明し、創造性に役立てたいとしている。

超心理学を例にした疑似科学研究

2014年の著書『「超常現象」を本気で科学する』では、自身は「オカルト信奉者ではない」と明言し、「超常現象も科学の対象になる」として、「仮説を立て、その仮説に基づいて理論的に解明したい」と述べている。また、「超常現象をむやみに受け入れると、霊感商法やカルト宗教などの社会問題を助長する」ため、「これらを防止するのも研究者の役割」だとする。一方で、「科学が確実に主張できることはごく一部にすぎない」「科学の最先端は常にグレーで、いろんな仮説がせめぎ合っている状態」と説明している。

2016年の著書『なぜ疑似科学が社会を動かすのか』では、人が「疑似科学にハマる理由」を追究した。本の中で、石川は「超心理学がつきとめた現象で、霊魂モデル(心霊現象)を使わないと説明できない現象はほとんどない」「超心理学に霊魂モデルを導入した主張がされるならば、あっという間に疑似科学だと見なされるだろう」と述べている。

『理科の探検(RikaTan)』2017年4月号の特集「ニセ科学を斬る! 2017」では、「幽霊の科学性をあえて評定する~疑似科学評定サイトの試みから」と題して、幽霊や霊界を疑似科学であると評定した。そして、「科学は、幽霊や霊界をもとにした説明よりも、もっと私たちの生活に有効な説明を提供してくれる。だから、今後とも科学にもとづいた人間や心の研究を進めるべきだ」と締めている。

「疑似科学」に対する情報拠点サイト

2019年、石川らの研究グループは、信州大学の研究グループとともに「疑似科学」に対するオンライン上の情報拠点サイト「疑似科学とされるものを科学的に考える|Gijika.com」を立ち上げた。これは、2014年に共同研究者とともに立ち上げた「疑似科学とされるものの科学性評定サイト」を引き継ぐものである。このサイトでは、「科学に見せかけて、科学であるか疑わしいもの」の批判検討を行い、マイナスイオンや水素水、EM菌、血液型性格診断、グルコサミン、コラーゲンサプリ、磁石治療、ゲルマニウムなどについての科学性を「科学」「発展途上の科学」「未科学」「疑似科学」の4段階で評定し、解説を行っている。また、掲示板や疑似科学に対する科学リテラシーをつけるためのオンライン教材が実装され、科学性評定サイトを媒介にした科学コミュニケーションを実践する場として運用されている。

「疑似科学とされるものを科学的に考える|Gijika.com」の前身サイトである「疑似科学とされるものの科学性評定サイト(2014 - 2019年)」は、2015年5月に本格稼働して以来、半年で15万ページビューの注目サイトとなった。同サイトの「疑似科学用語事典」は、2015年度「科学技術社会論学会・柿内賢信記念賞(実践賞)」を受賞した。受賞理由は「用語事典」を作るために様々な立場の消費者の意見を取り入れ、擬似科学の議論に参加しやすくなることが期待されること、また、サイトの運営自体が「科学コミュニケーションの実践」として意義深いものと評価されたものである。この共同研究員として、明治大学准教授の蛭川立、信州大学教授の菊池聡、法政大学教授の左巻健男らがいた。サイト責任者(構築・運営)の山本輝太郎は、2009年時点で明治大学情報コミュニケーション学部3年生の学生で、超心理学が社会でどう受け止められているかアンケート調査を石川と行った経歴があり、2017年度に博士後期課程に入学し、石川と共同で論文報告したことがある。山本は、2022年4月から金沢星稜大学総合情報センターの講師であり、「 疑似科学とされるものを科学的に考える|Gijika.com」の公式YouTubeチャンネルに石川と共に出演している。2024年2月、Gijika.comの書籍『科学がつきとめた疑似科学』(山本輝太郎、石川幹人:共著)が出版された。

著作

単著

- 『サイコロとExcelで体感する統計解析』共立出版、1997年12月。ISBN 4-320-01584-3。

- 明治大学情報科学センター 編『人間と情報 情報社会を生き抜くために』培風館〈文科系のための情報学シリーズ〉、1999年4月。ISBN 4-563-01431-1。

- 『心と認知の情報学 ロボットをつくる・人間を知る』勁草書房〈シリーズ認知と文化 5〉、2006年4月。ISBN 4-326-19941-5。

- 石川幹人 述 著「声なきことば:テレパシー研究の真相」、明治大学人文科学研究所 編『声なきことば・文字なきことば』明治大学人文科学研究所(出版) 風間書房(発売)〈明治大学公開文化講座 27〉、2008年3月31日。ISBN 978-4-7599-1680-5。

- 『だまされ上手が生き残る 入門!進化心理学』光文社〈光文社新書 455〉、2010年4月16日。ISBN 978-4-334-03559-4。

- 『人は感情によって進化した 人類を生き残らせた心の仕組み』ディスカヴァー・トゥエンティワン〈ディスカヴァー携書 064〉、2011年6月15日。ISBN 978-4-7993-1024-3。

- 『人はなぜだまされるのか 進化心理学が解き明かす「心」の不思議』講談社〈ブルーバックス B-1732〉、2011年7月20日。ISBN 978-4-06-257732-8。

- 『人間とはどういう生物か 心・脳・意識のふしぎを解く』筑摩書房〈ちくま新書 = CHIKUMA SHINSHO 942〉、2012年1月5日。ISBN 978-4-480-06649-7。

- 『生きづらさはどこから来るか 進化心理学で考える』筑摩書房〈ちくまプリマー新書 183〉、2012年7月4日。ISBN 978-4-480-68886-6。

- 『超心理学 封印された超常現象の科学』紀伊國屋書店、2012年9月。ISBN 978-4-314-01098-6。

- 『「超常現象」を本気で科学する』新潮社〈新潮新書 571〉、2014年5月16日。ISBN 978-4-10-610571-5。

- 『なぜ疑似科学が社会を動かすのか ヒトはあやしげな理論に騙されたがる』PHP研究所〈PHP新書 1032〉、2016年2月15日。ISBN 978-4-569-82995-1。

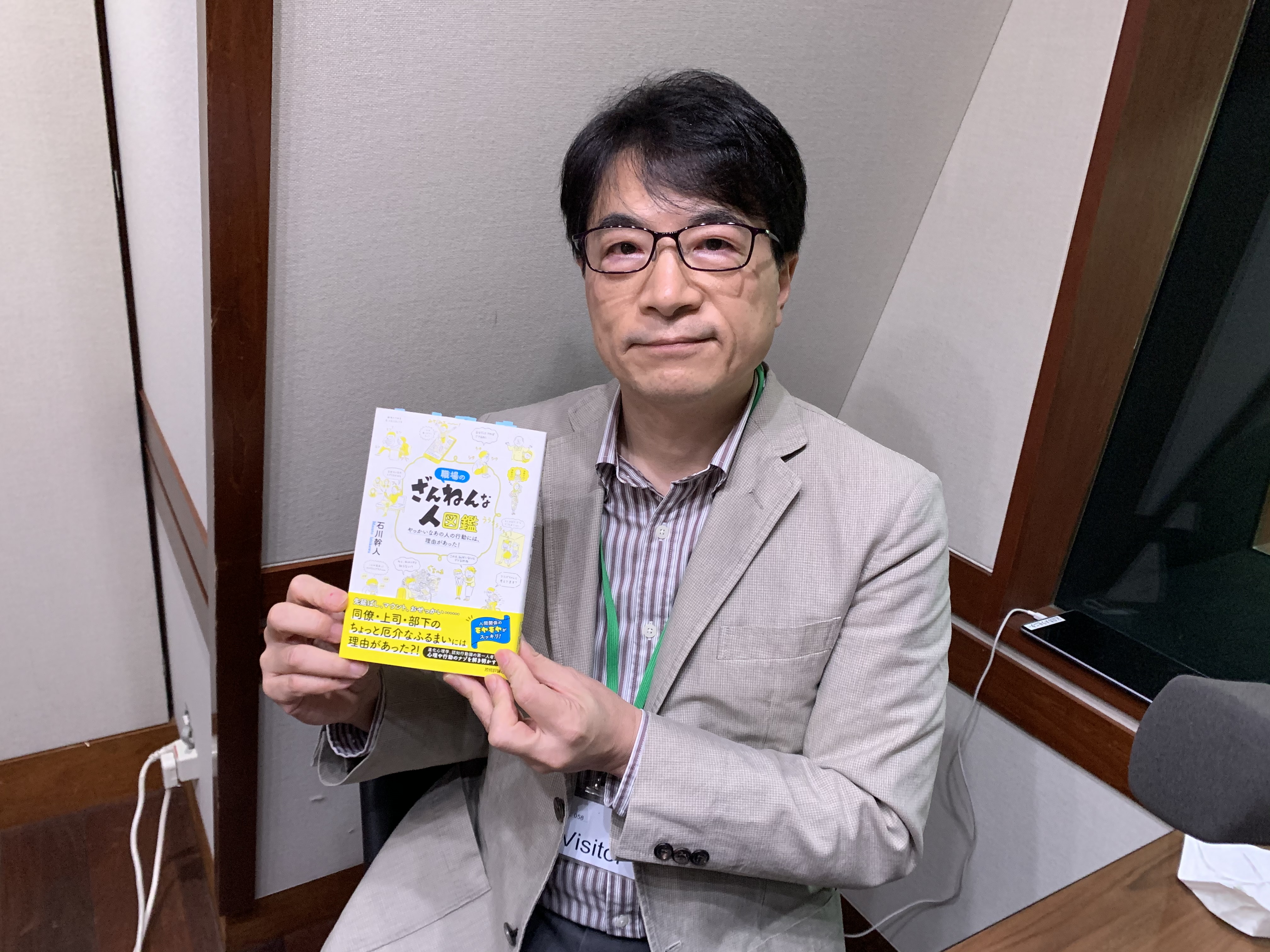

- 『職場のざんねんな人図鑑 ~やっかいなあの人の行動には、理由があった!』技術評論社、2020年6月1日。ISBN 978-4297113575。

- 『その悩み「9割が勘違い」 科学的に不安は消せる』KADOKAWA、2020年7月27日。ISBN 978-4046045775。

- 『生物学的に、しょうがない!publisher=サンマーク出版』2021年6月15日。ISBN 978-4763139078。

- 『なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの? 子どもの質問に学者が本気でこたえてみた。』朝日新聞出版、2021年9月17日。ISBN 978-4023319585。

- 『いい人なのに嫌われるわけ』扶桑社、2022年3月2日。ISBN 978-4594090944。

- 『だからフェイクにだまされる ──進化心理学から読み解く』筑摩書房、2022年5月11日。ISBN 978-4480074799。 人がフェイクニュースや嘘にだまされてしまう7つの心理的トリックを取り上げ、「疑う」態度を身につけることを推奨し、かつ社会的制度作りも必要なことを解く。

共著・共編著

- 渡辺恒夫 共編著『入門・マインドサイエンスの思想 心の科学をめぐる現代哲学の論争』新曜社、2004年11月15日。ISBN 4-7885-0926-1。

- 皆神龍太郎 共著『トンデモ超能力入門』楽工社、2009年12月。ISBN 978-4-903063-40-9。

- 西條剛央、京極真、池田清彦 編著『よい教育とは何か』北大路書房〈構造構成主義研究 5〉、2011年4月。ISBN 978-4-7628-2754-9。

- 中村千晶 責任著者「レッド・ライト」『"ツウ"が語る映画この一本』 2巻、近代映画社〈SCREEN新書 033〉、2013年10月。ISBN 978-4-7648-2385-3。

- 山本輝太郎 共著『科学がつきとめた疑似科学~「科学リテラシー」で賢く生き延びる~』エクスナレッジ、2024年2月3日。ISBN 978-4767832456。

翻訳

- ダニエル・C・デネット『ダーウィンの危険な思想 生命の意味と進化』山口泰司 監訳、石川幹人 ほか訳、青土社、2000年1月。ISBN 4-7917-5860-9。 - 原題:Darwin's dangerous idea。

- コリン・マッギン『意識の〈神秘〉は解明できるか』石川幹人・五十嵐靖博 共訳、青土社、2001年8月。ISBN 4-7917-5902-8。 - 原題:The mysterious flame。

- ディーン・ラディン『量子の宇宙でからみあう心たち 超能力研究最前線』竹内薫 監修、石川幹人 訳、徳間書店〈超知ライブラリー サイエンス 1〉、2007年8月。ISBN 978-4-19-862379-1。 - 原題:Entangled minds。(抄訳)

監修

- ステイシー・ホーン『超常現象を科学にした男 J.B.ラインの挑戦』ナカイサヤカ 訳、石川幹人 監修、紀伊國屋書店、2011年7月。ISBN 978-4-314-01077-1。 - 原タイトル:Unbelievable。

- 『図解 超常現象の真相』石川幹人 監修、宝島社、2014年11月10日。ISBN 978-4-8002-3280-9。

- 『進歩した文明と進化しない心 進化心理学で読み解く、私たちの心の本性』石川幹人 監修、カンゼン、2023年11月17日。ISBN 978-4862557032。

出演

テレビ

- 2008年10月 - 2008年12月、NHKドラマ『七瀬ふたたび』、科学監修

- 2012年1月、『ビーバップ!ハイヒール』「だからあなたは騙される!」(朝日放送)

- 2012年2月、TBSドラマ『家族八景』(第5回)、科学監修

- 2012年4月、『ヒューマン・コード』(フジテレビ)、監修・出演

- 2021年7月2日、『チコちゃんに叱られる!』(NHK)

- 『サイエンスZERO』(NHK)

- 『ビートたけしのTVタックル』(テレビ朝日)

ラジオ

- 2013年、2020年『未来授業』(エフエム東京)

- 2012年1月、『夢★夢Engine!』(TBSラジオ)

- 2016年5月20日、『荻上チキ・Session-22』「なぜ人は疑似科学にハマるのか?」(TBSラジオ)

論文

- 石川幹人のページ - 研究論文、研究解説 - 明治大学

- J-Global 石川幹人

- researchmap 石川幹人

関連項目

- ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)

外部リンク

- 石川幹人のページ - 明治大学

- 明治大学メタ超心理学研究室

- 疑似科学とされるものを科学的に考える|Gijika.com(明治大学科学コミュニケーション研究所)

- Gijika.com公式 - X(旧Twitter)

- Gijikaチャンネル【Gijika.com公式】 - YouTube

- 石川幹人の記事一覧(AERA dot.)

脚注