大繡(だいしゅう)は、647年から664年まで日本で用いられた冠位である。上から数えて3番目で、小織の下、小繡の上にあたる。

解説

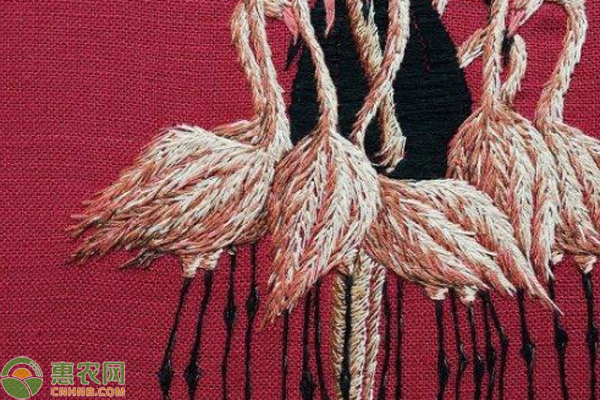

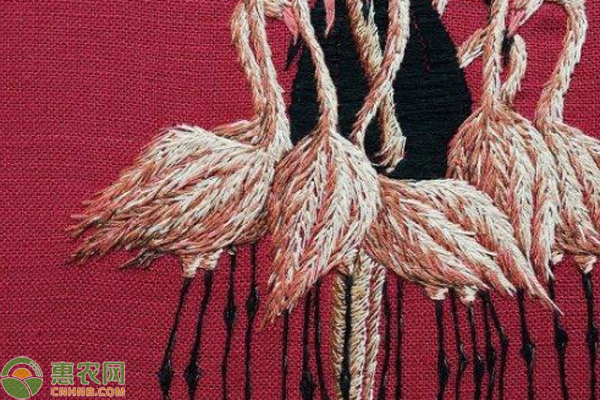

大化3年(647年)に制定された冠位十三階の制で設けられた。規定によれば、大繡・小繡の冠は繡で作り、繡で縁どり、金銀で作った鈿で飾った。大織から小繍までは、深紫色の服を着用した。

大繍になった人物としては、斉明天皇4年(658年)1月13日に死んだ巨勢徳多がいる。

天智天皇3年(664年)2月9日に大縫と改称して廃止になった。

脚注

関連項目

- 冠位・位階制度の変遷

大繡(だいしゅう)は、647年から664年まで日本で用いられた冠位である。上から数えて3番目で、小織の下、小繡の上にあたる。

大化3年(647年)に制定された冠位十三階の制で設けられた。規定によれば、大繡・小繡の冠は繡で作り、繡で縁どり、金銀で作った鈿で飾った。大織から小繍までは、深紫色の服を着用した。

大繍になった人物としては、斉明天皇4年(658年)1月13日に死んだ巨勢徳多がいる。

天智天皇3年(664年)2月9日に大縫と改称して廃止になった。